阅读提要:科技工作者是科技创新的主力军。长期以来,黔江区广大科技工作者立足本职岗位、矢志创新奉献,努力践行新时代科学家精神,谱写出科技为民、科学报国的生动诗篇,为全区经济社会高质量发展贡献了科技力量,为建设渝鄂湘黔边际区域中心城市作出了积极贡献。

日前,在推荐重庆市创新争先先进集体和先进个人过程中,黔江区科协会同区级相关部门,按照自下而上、逐级推荐、差额评选、民主择优的方式,评选出黔江中心医院肿瘤科、黔江中心医院医学检验科主任王永红,区职教中心高级讲师何方孟,科瑞南海制药有限公司副总工程师冉超等一大批优秀代表。

区科协作为党和政府联系服务科技工作者的桥梁纽带,秉承为科技工作者服务的初心,积极举荐和宣传优秀科技工作者,为各类科技人才成长成才优化服务、搭建平台。值此第9个“全国科技工作者日”到来之际,特开设“ 5·30科技工作者风采展”宣传专栏,集中宣传一批优秀科技工作者和先进集体,展现他们的先进事迹和独特风采,激励广大科技工作者积极作为,争当创新发展的主力军、科学普及的传播者,为全区经济社会发展再立新功、再创佳绩。

黔江中心医院肿瘤科:引领区域诊疗革新

在医疗科技飞速发展的时代,黔江中心医院肿瘤科勇立潮头,以科技攻关为利刃,不断突破肿瘤诊疗困境,为患者开辟生命新通道。

为提升肿瘤防治能力,黔江中心医院肿瘤科与全国知名医院深度合作,引入顶尖医疗资源。在专家团队的帮扶下,26项新技术新项目落地,填补渝东南空白。引进了高端直线加速器,使立体定向放射治疗技术得以开展,让放射治疗与市内三甲医院同质化;海扶刀设备的投入使用,实现无创治疗,为子宫肌瘤、肝脏恶性肿瘤等疾病患者带来福音。

黔江中心医院肿瘤科团队合影

黔江中心医院肿瘤科作为国家级临床重点专科建设单位,承担中央财政支持公立医院改革与示范项目重要任务,始终锚定成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设战略需求,聚焦“416”科技创新布局,以技术创新驱动区域肿瘤防治能力跃升,构建起辐射渝鄂湘黔四省边界的肿瘤诊疗高地。团队现有高级职称5人,博士硕士占比65%,近三年累计服务患者3.2万人次,成为武陵山片区医疗协同发展的核心引擎。

该院立足西部陆海新通道节点区位,建立渝东南首个精准放疗中心,配置瓦里安VitalBeam直线加速器等尖端设备,形成IMRT、VMAT、SBRT精准放疗技术体系。创新“学科共建+技术帮扶”模式,华西医院以项目制方式共建重庆大学附属黔江医院肿瘤科国家临床重点专科,通过多层次、多维度的合作,共同推动武陵山片区肿瘤诊疗水平的提升。

黔江中心医院肿瘤科团队负责人廖修用

该院力争在3至5年内将肿瘤科打造成为武陵山片区的肿瘤诊疗中心,为武陵山片区居民提供更优质、更便捷的医疗服务。引进国家科技进步奖获得者王东教授团队,建成6大临床专病中心,开展SBRT、海扶刀等10余项前沿技术。获国家实用新型专利5项,技术规范纳入《重庆市肿瘤诊疗指南》。与金凤实验室签订战略协议,积极开展时空组学、智慧病理等科研项目。

作为重庆市肿瘤质控分中心和黔江区肿瘤防治中心,黔江中心医院肿瘤科将肿瘤相关适宜技术标准化输出至20家基层医院,并积极参与国家重点研发计划项目,研发多模态影像放疗优化系统实现成果转化,技术辐射带动武陵山区。此外,该院还打造了武陵山肿瘤学术联盟,举办国家级学术会议1场、省市级培训13场,培养基层肿瘤专科人才200余名。

该团队通过建立渝东南首个区县级肿瘤缓和病房,创新“日间化疗-居家随访-平台复诊”智慧服务体系,患者费用降低了25%。牵头组建区域肿瘤诊治联盟,开展50余场公益义诊覆盖2万群众,癌痛规范化治疗达标率98%。围绕肿瘤患者诊治早期预警及后程关顾系统,构建肿瘤智能服务系统及建立全周期专病管理数据库。

该团队以科技创新为驱动,以区域协同为路径,打造出跨省界医疗协作的“黔江模式”,彰显了新时代医疗科技工作者服务国家战略的使命担当,为成渝地区双城经济圈医疗卫生高质量发展作出突出贡献。

“从临床技术革新到科研成果转化,黔江中心医院肿瘤科凭借对科技的执着追求,为武陵山片区肿瘤患者带来希望曙光。”该团队负责人廖修用说,未来,他们将继续砥砺前行,在科技助力下攀登肿瘤诊疗新高峰。

王永红:匠心铸检道 创新绽芳华

王永红,黔江中心医院医学检验科党支部书记、主任,副主任技师。长期以来,王永红将执着与热爱化作探索创新的力量,在医学检验的赛道上不断突破,以匠心精神书写着基层检验人的不凡篇章。

扎根检验一线,王永红始终将提升检测精准度与效率作为奋斗目标。面对黔江地区常见的复杂感染性疾病,传统检测方法存在耗时长、灵敏度低等局限,他看在眼里、急在心头。为攻克这一难题,主动放弃休息时间,查阅大量国内外文献,带领团队反复进行实验论证。在经历无数次失败后,终于成功优化出“多重荧光定量PCR快速检测法”,将呼吸道病毒、肠道致病菌等病原体的检测时间从原来的24小时缩短至3小时,检测通量提升5倍,为临床快速诊断和精准治疗提供了有力支撑。该技术的应用,让无数患者得到及时救治,也使科室在感染性疾病检测领域走在了渝东南地区前列。

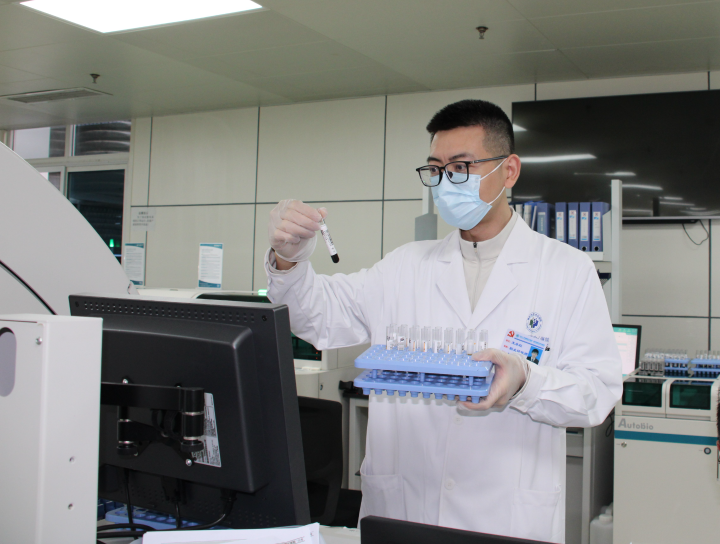

王永红与科室检验人员排查异常检验工作

作为学科带头人,王永红深知科研对学科发展的重要性。他积极搭建科研平台,鼓励团队成员参与科研项目。在他的带领下,检验科科研成果不断涌现。针对肿瘤标志物检测的局限性,创新性地将液体活检技术引入临床,使肿瘤早期诊断准确率提升30%。该研究成果获得重庆市医学科技奖三等奖,并在区域内多家医院推广应用。

在技术创新的同时,王永红也十分注重检验质量的持续改进。他主导建立了一套完整的质量控制体系,引入国际先进的实验室信息管理系统(LIS),实现检测流程的全自动化和标准化。通过定期开展室内质控和室间质评,科室的检验结果准确率连续多年保持在99.8%以上,为临床诊疗提供了坚实可靠的数据支持。此外,他还积极推动检验结果互认工作,牵头与渝东南地区20余家医疗机构建立检验结果互认联盟,极大地方便了患者就医,减轻了患者负担。

王永红查看检验试剂

近几年,王永红重点在以下方面开展工作并作出积极贡献:细胞外囊泡(EV)检测新方法,碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(CRE)对新型抗生素耐药机制、异质性耐药机制及分子流行病学研究,胆道微生态与胆道疾病关系及相关诊断、预后标志物开发研究,生物材料载药在抗感染、创面修复及抗肿瘤方面的治疗研究,艾滋病早期感染快速诊断新方法,区域检验中心及区域内检验结果互认建设,渝东南片区内检验学科水平提升等。

他还提出了利用长DNA探针引导的EV捕获技术策略富集肿瘤来源的EV(tEV),同时实现了多个tEV亚群的高灵敏分析,建立了针对多种肿瘤的早期诊断新方法;完成了重庆市CRE耐药机制、毒力及分子分型监测,找到了碳青霉烯耐药阴沟肠杆菌对替加环素异质性耐药的关键机制,为重庆本地区预防及抗CRE感染治疗提供了理论依据;成功制备了多功能吸入性水凝胶并探究了载药与呼吸道黏膜作用对于优化抗病毒疗效的作用机制,为黏膜工程抗感染策略提供理论基础;完成了黔江区区域检验中心及区域内检验结果互认建设工作,让基层就诊患者实现了检验资源同质化,避免了区域内患者重复检查,节约患者检验费用共计100万余元;通过开展学术会议、进修培训、现场督导等方式提升了渝东南片区各级医疗机构医学检验学科能力水平。

何方孟:教育创新领航 教学科技双优

何方孟,黔江区职教中心数控技术应用专业教师,荣获过多项国家、省市级荣誉。近年来,在职业教育这片热土上,他以匠人之心深耕教学一线,用创新实践点燃学生的技能梦想,在平凡的岗位上书写着不平凡的职教篇章。从教十余年来,他始终坚守初心,在专业教学、技能竞赛、校企合作等领域不断探索,为培养高素质技术技能人才倾注全部心血。

作为一名专业教师,何方孟深知“打铁还需自身硬”。为提升教学水平,他主动参加各类培训和进修,深入企业一线实践学习,将行业最新技术和工艺融入课堂教学。针对数控技术更新换代快的特点,他大胆创新教学方法,采用项目式教学、理实一体化教学等模式,将抽象的理论知识转化为生动的实践案例。在讲解数控机床编程时,他引入企业真实产品图纸,让学生在完成实际项目的过程中掌握编程技巧,极大地激发了学生的学习兴趣和动手能力。他主讲的《数控编程与操作》课程被评为市级精品课程,教学成果获重庆市职业教育教学成果奖二等奖。

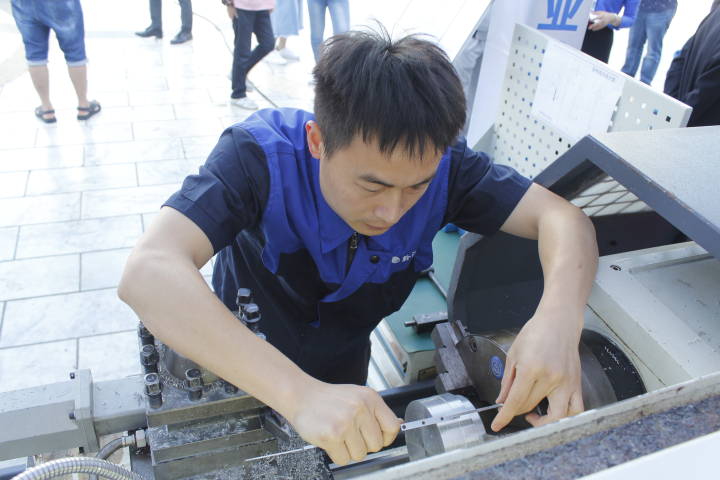

何方孟操作数控加工车床

在技能竞赛指导方面,何方孟更是成绩斐然。他深知技能竞赛是检验教学成果、提升学生综合能力的重要平台。为了让学生在竞赛中取得优异成绩,他放弃休息时间,精心制定训练计划,从基础操作到复杂零件加工,从技术指导到心理辅导,他都亲力亲为。在备战全国职业院校技能大赛数控综合应用技术赛项时,他带领团队连续三个月驻扎在实训室,反复打磨每一个加工细节,优化每一个操作流程。功夫不负有心人,他指导的学生在全国职业院校技能大赛中斩获二等奖2项、三等奖3项,在重庆市职业院校技能大赛中获得一等奖8项,为学校和地方争得了荣誉。这些荣誉的背后,是他无数个日夜的付出,更是他对职业教育的执着与热爱。

除了教学和竞赛指导,何方孟还积极推动校企合作与产教融合。他深入企业调研,了解行业发展趋势和企业用人需求,与多家企业建立了紧密的合作关系。他牵头组建了数控技术应用专业校企合作委员会,邀请企业技术骨干参与专业建设和课程开发,共同制定人才培养方案。同时,他推动建立了“校中厂”实训基地,引入企业真实生产项目,让学生在校园内就能接触到实际生产流程,实现了学习与就业的无缝对接。通过校企合作,学生的实践能力和职业素养得到显著提升,毕业生深受企业欢迎,就业率连续多年保持在98%以上。

何方孟指导学生设计创新作品

在科研创新方面,何方孟同样成果丰硕。他主持完成了市级科研课题《中职数控专业现代学徒制人才培养模式研究》,探索出一套适合中职数控专业的现代学徒制培养模式,该研究成果在多所职业院校推广应用。他还参与编写了《数控加工工艺与编程》等3部教材,发表专业论文10余篇,申请实用新型专利5项。这些科研成果不仅提升了他的专业水平,也为教学改革和专业建设提供了有力支撑。

“选择了职业教育,就是选择了责任与担当。”何方孟用自己的实际行动诠释着这句话的深刻内涵。在职业教育的道路上,他将继续以匠心育人,以创新赋能,为培养更多高素质技术技能人才,推动职业教育高质量发展贡献自己的力量。他的事迹,也激励着更多职教人在这片充满希望的田野上辛勤耕耘,收获累累硕果。

冉超:突破关键瓶颈 引领产业革新

冉超,重庆科瑞南海制药有限责任公司副总工程师,高级工程师、执业药师、一级/高级技师,深耕生物医药领域十余载,在技术创新、工艺革新、普惠药物研发及产学研融合等领域取得突破性成就。他以卓越的科研能力与不懈的探索精神,突破行业关键瓶颈,推动企业乃至整个区域制药产业迈向新高度。

冉超长期聚焦糖尿病治疗药物领域,面对盐酸二甲双胍缓释片原有技术的局限,他带领团队开启科研攻坚。在研发过程中,技术难题如荆棘丛生,从药物成分的精准配比,到生产工艺的精细雕琢,每一步都充满挑战。为攻克药物“吸收窗口”问题,提升生物利用度,冉超日夜扎根实验室,查阅海量资料,反复推演计算。经过无数次的试验与失败,他创新性地改进了药品成分,优化了盐酸二甲双胍与粘合剂、吸收促进剂等的配比,使缓释片的生物利用度显著提升。同时,他对生产工艺进行大胆革新,调整制粒流程,巧妙地让羟丙甲纤维素在关键环节发挥作用,极大提升了缓释性能,确保药物在体内稳定释放,提高疗效。

冉超在检查排污设备

这些创新成果不仅是实验室里的突破,更在市场上取得了巨大成功。搭载新配方和新工艺的盐酸二甲双胍缓释片,上市后迅速获得市场认可,产品成功销往全国31个省份,近三年实现销售收入总计10567.58万元 ,缴纳税金587.48万元,毛利达4860.70万元,为企业创造了可观的经济效益,也为广大糖尿病患者带来了福音。

冉超的贡献不止于产品研发。作为企业技术带头人,他积极搭建创新平台,培育科研人才,营造浓厚的创新氛围,让创新成为企业发展的核心驱动力。在他的引领下,公司建立了市级技术中心劳模创新工作室,获国家高新技术企业、重庆市绿色工厂称号,具备了从中药(植物)种植提取到制剂生产研发、销售的完整产业链,持续推出如青蒿素、癃清胶囊等31个产品,其中青蒿素全球市场占有率常年维持在25%以上,年均出口额达4000万元,有力带动了当地产业发展。

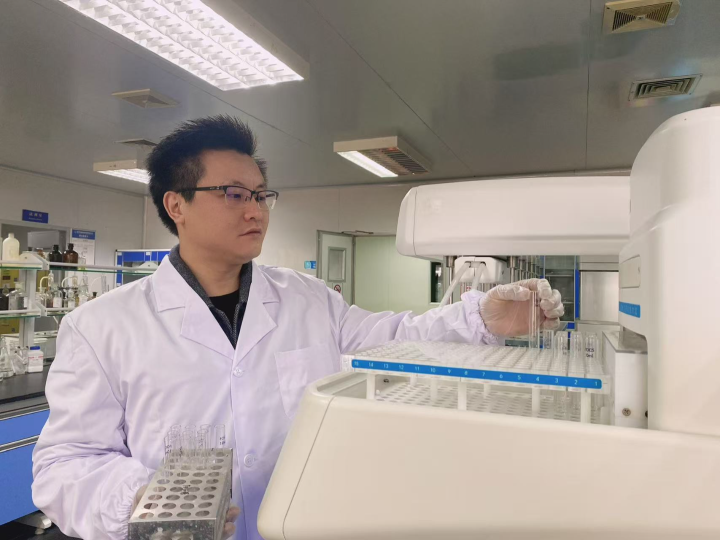

冉超在对制药试剂进行扫描

在产学研融合领域,他联合高校共建生物医药联合实验室,年培养技术骨干50人;基于《经典名方》开发的7款药食同源产品,预计年销售额突破2000万元。累计获授权专利15项,发表多篇核心论文,推动企业新增产值超亿元。

冉超用智慧与汗水诠释了科技工作者的担当,他的创新成果为重庆科瑞南海制药公司注入强大活力,成为区域制药产业创新发展的生动注脚。

后记:

数度春秋,暗夜追光,勇毅前行。在科技创新的征程中,黔江区的科技工作者们以智慧为笔、汗水为墨,日夜耕耘,在理论与实践的交融中探索突破。他们甘坐“冷板凳”,直面“卡脖子”难题,以严谨态度挑战未知,用创新思维破解困局;他们勇攀科技高峰,推动所学领域不断实现跨越式发展;他们以家国情怀为底色,将个人理想融入国家发展大局,用科研成果助力经济腾飞、守护民生福祉,以实际行动诠释着新时代科技工作者的使命担当,为建设科技强区注入了源源不断的磅礴力量。

(记者 谭登帆 文/图)