“咣咣咣——”一阵阵清脆的锣鼓,打破了云阳县清水土家族乡午后的宁静,三位老人正随着锣鼓节奏高声欢快地说唱着,一旁不远处则是头戴草帽躬身劳作的人们。随着锣鼓节奏的递进,老人们唱得愈发热烈,劳作的人们似乎也跟上节奏,用劳作的节奏热情回应着锣鼓和说唱乐点,劳作的枯燥与乏累似乎早已抛之脑后。

这是云阳县乡村振兴档案里的一件非遗档案,它记录的正是云阳县清水土家族乡竹台村市级非遗项目“薅草锣鼓”的现实场景。提到这“薅草锣鼓”,不得不说一个人,他便是竹台村党支部书记陈宗文。

陈宗文带队表演薅草锣鼓

陈宗文带队表演薅草锣鼓

今年49岁的陈宗文是重庆市市级非物质文化遗产——薅草锣鼓的传承人,在清水土家族乡出生、成长,深受土家族老一辈艺人的熏陶。“薅草锣鼓起源于3000多年前的巴人时期,是土家族人在薅草季节一起唱的一种山歌,自编自唱,有感而发,配合锣鼓镲片的节奏,可以从清晨唱到晚上,而且歌词不会重复。”陈宗文介绍道,“大家会随着锣鼓声的起起落落而吼唱,既提高了劳动的积极性,也消除了劳作时的疲劳感。”

“小时候一听到锣鼓声,我放下饭碗就跑去看。”陈宗文笑着回忆道,“从我记事起,爷爷、父亲就会敲锣鼓,许多家庭也跟我们一样。”然而,随着老一辈艺人相继去世,薅草锣鼓这门传统技艺徘徊在消失的边缘。

陈宗文与父辈们一起演奏薅草锣鼓场景

陈宗文与父辈们一起演奏薅草锣鼓场景

陈宗文为了将这种口口相传的古老艺术传承下去,从1997年开始,他走遍了清水土家族乡14个村落,挨家挨户走访老艺人,把最原始的传统文化挖掘出来,将口传整理成册,还言传身教手把手带徒弟。陈文宗说:“我是打心底热爱这门艺术,想让后代也能欣赏到它的魅力,不想让它失传。”

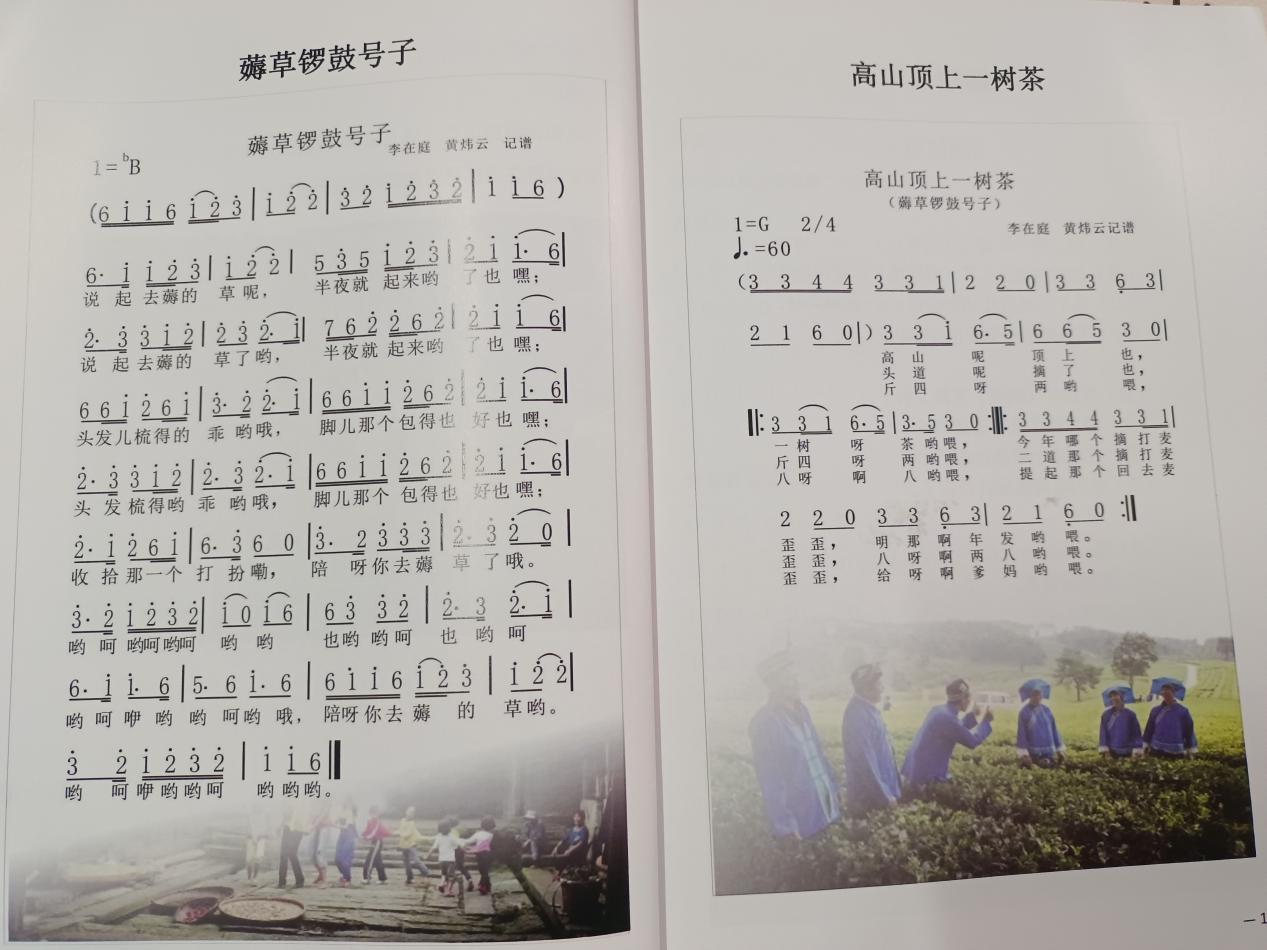

重庆云阳县清水土家族乡云龙小学薅草锣鼓教学手册

重庆云阳县清水土家族乡云龙小学薅草锣鼓教学手册 陈宗文言传身教手把手带徒弟场景,左二

陈宗文言传身教手把手带徒弟场景,左二

除了传承人断代的问题,另一个困扰陈宗文的是薅草锣鼓当时只停留在土家族人的田间地头,重重大山阻隔了这一民间艺术向外传播的渠道,没有更多更大的展示平台。

2014年,薅草锣鼓申报了重庆市市级非物质文化遗产项目,清水乡土家族人抓住机遇,以“文化兴乡、旅游强乡”为发展定位,把薅草锣鼓搬上了国家5A级旅游景区——云阳龙缸景区的舞台,成为清水土家族乡一张“靓丽的名片”。随着演出接连不断,薅草锣鼓名声越来越响,前来观看的游客络绎不绝……

2013年2月,薅草锣鼓申报重庆市市级非物质文化遗产项目申报书

2013年2月,薅草锣鼓申报重庆市市级非物质文化遗产项目申报书

2014年1月,薅草锣鼓被评为重庆市非物质文化遗产

2014年1月,薅草锣鼓被评为重庆市非物质文化遗产

在有力促进文旅融合发展的同时,一大批村民也因此吃上了“旅游饭”。薅草锣鼓队的队员向朝术看到每年的游客越来越多,2019年在村子里开起了农家乐,小院里摆着七八张桌子,主要做一些清水河鱼、腊猪脚等土家族特色菜肴。向朝术每天忙完农家乐的事就赶去排练,他说:“农家乐让我物质上衣食富足,薅草锣鼓让我精神上得到了极大的满足!”2022年,云阳县清水土家族乡农家乐达256家,各族群众从业人员341人,人均年收入突破1.8万元,村集体经济组织经营性收入850万元。

薅草锣鼓队队员向朝术开的农家乐全景和特色美食

薅草锣鼓队队员向朝术开的农家乐全景和特色美食

薅草锣鼓“敲”出了村民的精气神,也“敲”出了大伙儿的幸福日子,助力清水土家族乡昂首阔步行进在乡村振兴的路上。